摘要

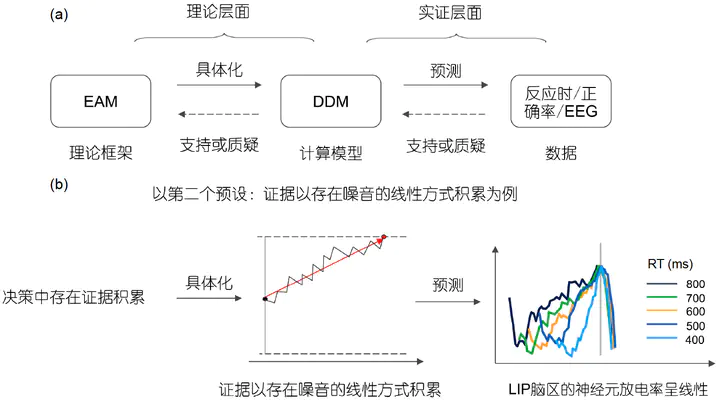

决策(decision-making)指在不同的选项之间做出选择的过程, 是人们生活不可或缺的一部分, 也是跨学科的研究主题[1]. 研究者提出大量理论模型用于解释人类的决策行为, 如经济学中的理性决策者模型(rational model)[2]、行为经济学中的前景理论(prospect theory)[3]. 在认知科学中, 研究者更关注决策的认知过程. 例如, 基于信息加工理论, 决策被视为对信息进行加工和整合的过程[4,5]; 或基于计算理论, 将决策视为计算选择概率进行的过程[6]. 这些理论模型可以帮助我们更好地理解决策的本质以及大脑做出决策的过程. 证据积累模型(evidence accumulation model, EAM)是认知科学中被用于解释决策过程的一类理论模型, 假定人类的决策过程遵循证据积累机制, 即决策者从外部环境或内部记忆中搜集信息以形成证据. 随着证据不断积累, 逐渐接近决策所需的证据阈值, 一旦达到该阈值, 决策者停止积累证据并做出决策[7~9]. 由于其证据积累的方式是不断地从外界环境或者内在记忆中进行信息的采样, 故又被称为序列采样模型(sequential sampling model, SSM), 本文一律用EAM进行表示. EAM为研究者提供了一个理论框架, 用于解释人类决策行为. 对其进行数学化得到具体的计算模型则为研究者提供了理解实证数据的重要工具. 例如, 研究者在EAM的框架下提出漂移扩散模型(drift diffusion model, DDM)以解释决策者的快速决策行为[8,10,11], DDM不仅被应用于解释简单的二项迫选任务的结果, 也被用于知觉决策[12~15]、基于价值的决策[16,17]和社会认知任务[18~23], 同时, 它也是当前计算精神病学的重要模型之一[24]. 正是由于EAM被广泛使用, 有研究者指出, EAM的发展已经达到了“高原期(plateau)”[25]. 基于这一判断, Evans和Wagenmakers[25]认为应该把EAM当作反应时间分析的标准模型. 但是目前研究者多将EAM(或者其最通用的计算模型DDM)当作一种测量工具使用, 而较少深究该模型的基本预设. 这可能会导致研究者误用该模型或者错误解读模型的结果[26], 形成“理论危机”[27]. 另一方面, 研究者通过具体化EAM的基本预设构建了不同的计算模型, 这些不同的计算模型对行为数据的拟合呈现高度的相似性, 令研究者难以评估哪种计算模型能够提供更好的解释[25]. 因此, EAM是否真的达到理论的“高原期”? 在EAM框架下的不同具体模型是否真的无法区分? 这需要我们从理论模型发展的角度来审视和检验EAM的合理性. 要检验EAM的模型预设, 首先需要厘清理论模型、计算模型与数据之间的逻辑关系. 只有当这些要素之间存在着较强的逻辑上的联系时, 实验数据才能对理论模型起到支持或者否定的作用. 否则, 无论实验数据的结果是阳性还是阴性, 均无法对理论产生任何影响[27]. 因此, 本文首先分析了从EAM到数据的逻辑联系, 指出要对其进行检验, 必须分析EAM框架下的具体计算模型, 其次, 本文对EAM框架下最广泛使用的计算模型DDM的预设进行清晰化表述, 归纳决策过程中认知机制的预设. 在此基础上, 我们梳理了来自行为和神经层面的实证研究, 以检验DDM的各个预设的合理性, 并为进一步研究人类决策过程的证据积累机制指出可能的方向.